Der Agrar- und Ernährungssektor unter der Kontrolle der LWG in Lemgo

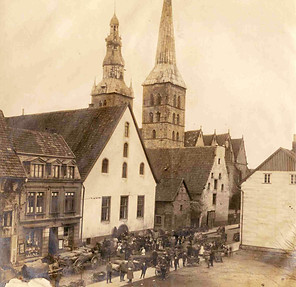

Anlieferung von beschlagnahmten Getreidesäcken vor dem zentralen Reservat Lemgo, im Untergeschoss des Ballhauses, Waisenhausplatz.

(Quelle: Stadtarchiv Lemgo, Z, 0919)

Zwangsbewirtschaftung

Zu Beginn des Krieges griff der Staat wenig in Lebensmittelversorgung ein. Zwar wurde der Bundesrat durch das Gesetz vom 4. August 1914 (RGBl 1914, S. 327) zum Ergreifen wirtschaftlicher Notmaßnahmen ermächtigt, er nutzte diese aber vor allem zur Einführung einer gesetzlichen Regelung für Höchstpreise, um mögliche Teuerungsspiralen zu verhindern. Ansonsten traf das Reich importpolitische Maßnahmen und ließ Sparsamkeitsvorschläge an die Bevölkerung verteilen.

Streng genommen trat der Staatsinterventionismus mit der Gesetzesverordnung vom 25. Januar 1915 (RGBl 1915, S. 35) über die Regelung des Getreide- und Mehlumlaufs auf. Gemäß diesem Gesetzesdekret wurden alle vorhandenen Weizen- und Roggenreserven von der beschlagnahmtKriegs-Getreide-Gesellschaft mbH(Kriegsgetreidegesellschaft sarl) in Berlin und für das Heer bestimmt. Auf lokaler Ebene mussten die Vorräte an Weizen-, Roggen-, Gersten- und Hafermehl erfasst, beschlagnahmt und von den Gemeinden umverteilt werden, die die notwendigen Strukturen zur Gewährleistung dieser Funktionen schaffen mussten.

Eine tatsächliche und immer umfassendere Zwangsbewirtschaftung wurde erst durch die Verordnung des Bundesrates vom 25. Januar 1915 (RGBl 1915, S.35ff.) über die Regelung des Verkehrs mit Brotgetreide und Mehl eingeführt. Alle vorhandenen Getreidevorräte an Weizen und Roggen wurden für die Kriegs-Getreide-Gesellschaft mbH in Berlin beschlagnahmt, also für die Armee. Auf kommunaler Ebene mussten die Mehlvorräte aus Weizen, Roggen, Hafer und Gerste in Listen erfasst, beschlagnahmt und den zuständigen Stellen angezeigt werden. Für die Enteignung wurden dem Besitzer der Waren ein angemessener Preis gezahlt, der entweder sich am Höchstpreis orientierte, oder falls nicht vorhanden, am Durchschnittspreis. Die Kommunalverbände mussten in ihrem Bezirk die notwendigen Strukturen für die Verteilung der Vorräte schaffen.

Gründung der Lippischen Wirtschaftsgemeinschaft (LWG)

Als Reaktion auf die Rechtsverordnung vom 25. Januar 1915 (RGBl 1915, S. 35) über die Regelung des Verkehrs mit Getreide und Mehl gründete ein Großteil der Kommunalverbände des Fürstentums Lippe, darunter auch die Stadt Lemgo, im März 1915 die Lippische Wirtschaftsgemeinschaft (LWG). (Siehe die Artikel der Lippischen Post vom 24.02.1915, 16.03.1915 und 29.03.1915).

Die LWG bestand aus vier Ausschüssen, in denen Vertreter aller Kommunalverbände saßen, darunter auch der Bürgermeister von Lemgo. Zum ersten Geschäftsführer der LWG wurde der Kaufmann Adolf Sternheim aus Lemgo ernannt. Das in der Reichweite der LWG liegende Gebiet war in 5 Bezirke eingeteilt, wobei jedem dieser Bezirke ein Lagerhalter vorstand. er Lagerhalter war zuständig für den Ankauf und die Lagerung von Getreide und Mehl für seinen gesamten Bezirk, die Zuteilung von Getreide an die Mühlen und die Verteilung von Mehl an die Bäckereien.

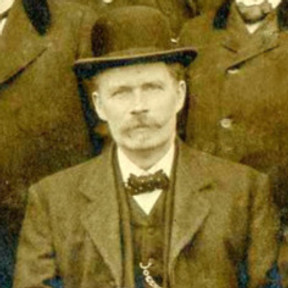

Adolf Starnheim, erster Geschäftsführer der LWG (Foto von 1933. Quelle: Stadtarchiv Lemgo, Zug. 2020/044)

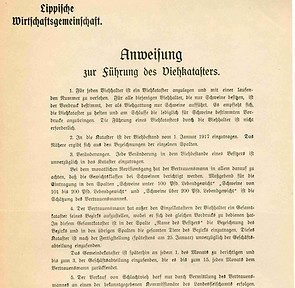

Anweisung der LWG

zur Führung des Viehkatasters, 1917.

(Quelle: Stadtarchiv Lemgo, T 1/15).

Die LWG wird zu einem zentralen Akteur

Aufgabe der LWG war zunächst die Einführung einer einheitlichen Regelung des Getreide- und Mehlverkehrs auf ihrem gesamten Gebiet mit einheitlichen Lebensmittelkarten und geregelten Preisen. Aber im Laufe der Zeit wuchsen ihre Aufgaben und Kompetenzen erheblich. Im letzten Kriegsjahr war sie für die „[...] Erfassung und Verteilung alles dessen, was Mensch und Vieh zum Leben nötig haben [...]“ verantwortlich, nämlich Getreide, Mehl, Brot, Ölsaaten, Hülsenfrüchte, Obst und Gemüse, Eier, Milchprodukte, Fleisch, Kleidung und Schuhe (Lippische Post, 22.07.1918).

Fast täglich wurden in den Zeitungen neue Verordnungen, Erlasse und Bekanntmachungen der LWG veröffentlicht.

Im Geschäftsjahr 1916/17 erzielte die LWG einen Umsatz von 42 Millionen Reichsmark (und im Vorjahr 30 Millionen, siehe Lippische Post vom 01.03.1916). Verglichen mit dem Jahresetat der Stadt Lemgo während des Krieges von 300.000 Reichsmark (Quelle: Stadtarchiv Lemgo, A 499) eine überaus stattliche Summe, die einen Eindruck von der Bedeutung und Reichweite der LWG vermittelt.

1917 wurde die LWG - neben einer Verwaltungsabteilung und einer Wirtschaftsabteilung - zur Geschäftsabteilung des neu geschaffenen Lippischen Landesernährungsamtes (vgl. Staatsanzeiger 1917, S. 237). 1921 ging sie in die Geschäftsabteilung der neu geschaffenen Landesgetreidestelle über.

Die „Vertrauensmänner“ und „Ortsvorsteher“ der LWG

Die LWG stützte sich vor Ort auf ein System von Ehrenamtlichen, die in den Städten „Vertrauensmänner“ und in den Dörfern „Ortsvorsteher“ genannt wurden. Sie waren zuständig für die Erstellung der notwendigen Erfassungslisten die monatliche Verteilung von Lebensmittelkarten an die versorgungsberechtigten Haushalte.

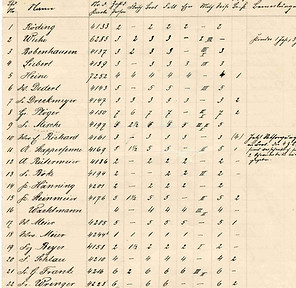

Verteilungsliste für Lebensmittelmarken, erstellt von Bürgerschullehrer August Stapperfenne, Vertrauens-mann der LWG in Lemgo, 1917..

(Quelle: Stadtarchiv Lemgo, T 1/15)

Dieses Amt wurde oft Lehrern anvertraut. So auch dem Lehrer Krumsiek aus Wiembeck, der sich in seiner Chronik über diese undankbare Aufgabe beklagt:

"An jedem Orte wurde ein sogenannter Ortsvertreter, meistens der erste Lehrer, angestellt, welcher als verpflichteter Gehilfe der L.W.G., an dem unbeliebten, aber notwendigen Werke half. In Wiembeck musste ich natürlich das Amt übernehmen. Es gab viele Arbeit und viele Unannehmlichkeiten, denn die Bevölkerung konnte sich nur schwer daran gewöhnen, daß ihr das Verfügungsrecht über die selbstgezogenen Mengen genommen wurde."

(Stadtarchiv Lemgo, H10/78)

Die Vertrauensmänner und Ortsvertreter standen dabei häufig in einem Spannungsverhältnis zwischen ihrem Auftrag, für eine gerechte und sparsame Verteilung der Ressourcen zu sorgen, und den Erwartungen und Ansprüchen ihrer Mitbürger vor Ort.

.jpg)

Aneisungen des städtischen Lebensmittelamtes an die Vertrauensleute der LWG, aus den Unterlagen von August Stapperfenne, 1917. (Quelle: Stadtarchiv Lemgo, T 1/15)

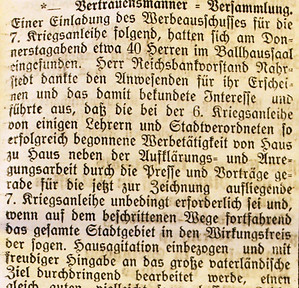

Vertrauensmänner werden als Propagandisten für die Kriegsanleihen angeworben

Die Vertrauensleute (und in geringerem Maße auch die Ortsvertreter, da diese zahlenmäßig deutlich weniger waren) bildeten das Verbindungsscharnier zu den einzelnen Haushalten. Dies hatten auch die Werber für die Kriegsanleihe erkannt und nutzten so eine Versammlung der Lemgoer Vertrauensmänner im Oktober 1917 (siehe Bericht in der Lippischen Post vom 13.10.1917), um diese für ihren Zweck zu gewinnen. Die Vertrauensmänner erhielten entsprechendes Info- und Werbematerial und sollten dann von Haus zu Haus gehen, um für die Zeichnung der Kriegsanleihe zu werben, als "vaterländischem Hilfsdienst".

(Quelle: Lippische Post, 13.10.1917)

Lippische Post, 13.10.1917

Kritiker und Unterstützer der LWG

Seit ihrer Gründung wurde die LWG wiederholt in der Lemgoer Stadtverordnetenversammlung kritisiert, einige ihrer Maßnahmen in Frage gestellt (vgl. Sitzungsprotokolle vom 19. und 28. April 1915), vor allem aber die mangelnde Kontrolle der Organisation durch die Kommune und die Kosten der LWG kritisiert. Im Sommer 1915 wurde sogar der Verbleib Lemgos in der LWG diskutiert (vgl. Sitzungsprotokoll des Stadtrates vom 13.7.1915 und Lippische Post vom 14.7.1915).

Ein häufiger Vorwurf an die LWG war auch, dass die Versorgungsberechtigten (die Lebensmittelmarken erhielten) von ihr profitierten, während die Selbstversorger, die keine Lebensmittelmarken benötigten, sondern einen festgelegten Teil ihrer Lebensmittelproduktion selbst behalten konnten, einer unverhältnismäßigen Kontrolle unterlagen (vgl. Lippische Post, 03.07.1915)

Zu den Hauptunterstützern der LWG gehörten die Lemgoer Sozialdemokraten die die Interessen einkommensschwacher Familien verteidigten und diese Interessen von der LWG gewahrt sahen.

Die (partei-)politische Dimension

Die (partei-) politische Dimension des Gegensatzes zwischen Selbstversorgern, die ihre Getreiderationen selbst produzierten, und den auf die Ausgabe von Lebensmittel-karten angewiesenen Versorgungsberechtigten wurde nach dem Tod des Lemgoer Stadtverordneten Noah im Februar 1917 deutlich. Die Lemgoer Arbeiter riefen den Sozialdemokraten Clemens Becker als ihren Kandidaten für die Nachfolge aus, die Bürgerlichen wählten den Landwirt Karl Weege zu ihrem Kandidaten. Sie bedauerten das Ende des Burgfriedens durch die SPD, die einen

Kandidaten für einen Sitz aufstellten, der ja eigentlich den Bürgerlichen zustehen

würde. Sie sollten sich lieber der Wahl enthalten. Die linksliberalen Vertreter der

Fortschrittspartei unterstützten dagegen Becker. Sie argumentierten, dass mit Weege

wieder einer der Selbstversorger im Stadtparlament sei, von denen es dort schon genug gäbe. Besser wären Vertreter der Arbeiterschaft. Becker siegte bei der Wahl mit

doppelter Stimmenzahl vor Weege. Hier wurden bereits die Ergebnisse der

Novemberrevolution im Kleinen vorweg gegriffen.

Sozialdemokrat Clemens Becker (1869-1961), Gründer der Lemgoer SPD Lemgo, Geschäftsführer des Konsumvereins Lemgo (1901-1917), Lagerhalter der LWG für den des Bezirk Lemgo (1917-20). Mehrfach Abgeordneter des Lippischen Landtags, später Stadtverordneter in Lemgo, schließlich 1918/1919 Vorsitzender des des lippischen Arbeiter-und Soldatenrats. Er war der erste Bürgermeister von Lemgo nach Mai 1945.

Gegenüber: Foto von Clemens Becker 1917. (Quelle: Stadtarchiv Lemgo, Zug/2016/059)