Frauen im Krieg in Lemgo

Neue Herausforderungen und mehr Freiheiten

Im Ersten Weltkrieg veränderte sich auch das Leben der Frauen. Durch die Abwesenheit ihrer Ehemänner, Brüder, Väter und Söhne ergaben sich für die Frauen ganz neue Herausforderungen und Freiheiten: als alleinige Ernährerinnen der Familie übernahmen sie Arbeiten, die zuvor als rein männliche Tätigkeiten betrachtet worden waren. Sie verdienten als Bäuerin, Handwerkerin oder Industriearbeiterin zum ersten Mal eigenes Geld, das sie zumeist alleinverantwortlich zu verwalten hatten.

Die Lemgoerin Lina Ohle führte das Fotografie-Atelier ihres Mannes allein fort, während er an der Front kämpfte. Ihre Briefe zeugen von ihrer Einsamkeit, aber auch von der Freude, die ihr die Arbeit als Fotografin bereitete, und einer (sehr relativen) finanziellen Autonomie ...

Vorschlag, die Lemgoer Fluss-Badeanstalt auch für Frauen zu öffnen, begründet durch ihre Erwerbstätigkeit zu Kriegszeiten. Lippische Post, 26.6.1917.

Mitteilung über die Gründung eines Frauen-Technikums in Lemgo, Lippische Post, 09.07.1916.

21.8.1915

„[…] Es ist doch manchmal gräßlich, wenn man allein ist u. keinen hat der es versteht. In der Dunkelkammer bin ich fast jeden Tag etwas beschäftigt. Spaß macht es mir jetzt ja, aber schöner ist es doch wenn du da bist. […]“

8.11.1915

„[…] Heute ist im Laden allerlei zu tun, dann macht es viel Spaß. Gott sei Dank dafür. Ja. Lieber Fritz, wir können Gott nicht genug danken für seine große Güte, daß Du dort bist u. ich das Geschäft hier soweit fortführen kann. […]“

3.12.1915

„[…]Lieber Fritz, meinst du wirklich, daß ich mit dem Pelz noch warten soll, ich möchte aber so gern jetzt einen haben. […] Ich will Dir nun mal den Vorschlag machen, ich suche mir eine [Pelzgarnitur] aus u. wenn sie Dir nicht gefällt, dann muß ich sie wieder umtauschen können. Daß Du nicht gleich ja sagst, wußte ich schon, aber wenn Johanne nun auch eine bekommt, möchte ich doch nicht zurückstehen. Das willst Du doch auch nicht, nicht wahr. Mit meinen Postkarten machen habe ich soviel doch auch schon verdient u. ich glaube, daß ich so sehr anspruchsvoll nicht bin. Ich spare u. richte doch alles gut ein. […]“

27.12.1915

„[…] Im Laden war heute u. gestern auch noch allerlei zu tun, zus. Ungefähr gut 60.- Das Geld ist mir diesen Monat auch so durch die Finger geflogen, ich weiß nicht wie, alle Eßsachen sind so teuer u. man wollte auch gerne manch einen etwas Gutes tun […] Die Aufnahme von L. Schmuck ihren Jungen habe ich bei Schmucks in der Eckstube oben gemacht, ich dachte natürlich erst, daß es wohl nichts geworden wäre, aber es war doch ganz nett. […]“

22.7.1917

„[…] Wenn ich zuweilen unsern kl. Liebling ansehe u. denke dann dass Du, sein Vater, ihn noch nicht mal gesehen hast u. wird am 28. schon 5 Monat alt, dann ist es mir oft furchtbar schwer u. man wird ganz traurig. […]“

Auszüge aus den Briefen von Lina Ohle an ihren Mann Fritz Ohle

(Stadtarchiv Lemgo, NL 67/181)

Eröffnung einer Kindertagesstätte

Für Kinder erwerbstätiger Frauen eröffnete der Vaterländische Frauenverein Lemgo im Mai 1917 ein sogenanntes "Kinderheim" (heute würde man es Hort oder Kinder-Tagesstätte nennen). Kinder im Alter von 8 Monaten bis 4 Jahren konnten dort morgens hingebracht, mittags verpflegt und abends wieder abgeholt werden. Geführt wurde die in der Mittelstraße 1 untergebrachte und unter der Schirmherrschaft von Prinzessin Carola zur Lippe stehende Einrichtung von Mitgliedern des Vaterländischen Frauenvereins und von Diakonissen. (Quellen: Lippische Post 21.4.1917, 28.4.1917, 20.7.1917).

Im April 1919 wurde das Heim endgültig geschlossen. Die Zahl der betreuten Kinder war von durchschnittlich 25 im Jahre 1918 auf zuletzt nur noch 13 Kinder gesunken, so dass sich ein Weiterbetrieb wirtschaftlich nicht mehr lohnte. Daraus lässt sich vorsichtig schließen, dass die Mütter nach Kriegsende aus dem Erwerbsleben wieder ausgeschieden waren, und/oder dass die Familien das Betreuungsgeld nicht mehr aufbringen konnten…

Ankündigung der Eröffnung eines "Kinderheims" durch den Vaterländischen Frauenverein Lemgo, Lippische Post, 28.04.1917.

Jahresbericht 1918 des Vaterländischen Frauenvereins Lemgo mit Hinweis auf die geplante Schließung des Kinderheims zum 1. April 1919. Lippische Post, 26.02.1919.

Der Vaterländische Frauenverein Lemgo, undatiert (Quelle: Stadtarchiv Lemgo, 11 N 02).

Der Vaterländische Frauenverein Lemgo

Die Frauen des Lemgoer Bürgertums waren als Gruppe im Vaterländischen Frauenverein organisiert. Im gesamten deutschen Reich gab es seit dem 19. Jahrhundert Landesverbände und Zweigvereine des Vaterländischen Frauenvereins, der unter der Schirmherrschaft der Kaiserin und der jeweiligen Landesfürstin stand.

Der Zweigverein Lemgo bestand mindestens seit 1877. Dem Verein gehörten ausschließlich Frauen aus der bürgerlichen Mittel- und Oberschicht an sowie aus dem Adel. Über die Mitglieder des Lemgoer Zweigvereins wissen wir allerdings nur wenig. Einer Zeitungsnotiz ist zumindest zu entnehmen, dass der Verein im Juni 1918 364 Mitglieder umfasste (Lippische Post, 25.06.1918).

Während des Ersten Weltkrieges setzte sich sein Vorstand fast ausschließlich aus Ehefrauen von Lemgoer Gymnasiallehrern zusammen. Vorsitzende war von (spätestens) 1915 bis 1918 Hanna Schurig, die Ehefrau des Lemgoer Gymnasialdirektors. (Siehe Protokolle der Vereinssitzungen 1915-1938, Stadtarchiv Lemgo, 11 N 02).

Vor dem Ersten Weltkrieg betätigte sich der Vaterländische Frauenverein Lemgo vor allem in der Wohlfahrtspflege. Finanzielle Unterstützung hilfsbedürftiger Person, Sorge und Pflege von Kleinkindern und die Ermöglichung von Bade-Kuren zählten dazu. Daneben führte der Verein seit 1904 das sogenannte Siechenhaus (Rampendahl 64 in Lemgo), eine Art Altersheim.

Während des Krieges war die vordringliche Aufgabe des Vaterländischen Frauenvereins die Förderung und Organisation der Verwundetenpflege. So beteiligten die Lemgoer Damen sich maßgeblich am Aufbau des Lemgoer Vereinslazaretts.

Darüberhinaus organisierte der Vaterländische Frauenverein Lemgo die Sammlung von Sachspenden (sogenannten „Liebesgaben“, wie z.B. Zigarren, Tabak, Schokolade, Kuchen, Limonade, Wein, geräucherter Schinken und Würste, Konserven und Seife) für Frontsoldaten und deutsche Kriegsgefangene (siehe Lippische Post, 21.08.1914). Auch gründete er ein Soldatenheim für die Lemgoer Garnisonssoldaten.

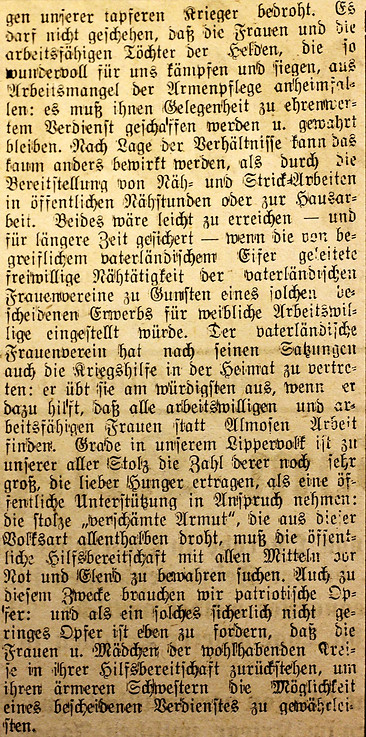

Die (privilegierten) Frauen des Vaterländischen Frauenvereins Lemgo werden gebeten, auf ehrenamtliche Strick- und Näharbeiten für Frontsoldaten zu verzichten, um keine Konkurrenz für die Arbeiterfrauen zu schaffen, die mit diesen Arbeiten ihren Lebensunterhalt verdienten.

Lippische Post, 31.08.1914.

Die Damen des Vereins eröffneten Näh- und Strickstuben in Lemgo, in denen hilfsbedürftige Frauen gegen Bezahlung Kleider und Strümpfe für Frontsoldaten herstellten (siehe Lippische Post, 31.08.1914). Nach dem gleichen Prinzip führte der Verein auch eine Wäscherei.

In der Kinder- und Jugendfürsorge engagierte sich der Vaterländische Frauenverein Lemgo ebenfalls, z.B. durch die Gründung einer Kindertagespflege-Einrichtung für die Kinder berufstätiger Mütter (siehe oben).

Eröffnung einer Sammelstelle für Sachspenden ("Liebesgaben") für Soldaten, Lippische Post, 21/08/1914.